淬火介質冷卻機制的再探討及其應用

好富頓公司 陳春懷

摘要: 本文首先從傳熱學角度對淬火冷卻的過程進行了描述,對普遍流行的淬火介質三個階段進行了分析和界定,指出膜沸騰,泡沸騰,對流傳熱是與界面熱交換聯系在一起的,是針對表面局部區域的。基于此對ivf的測試結果和實際應用過程進行了對比,指出實際物體表面各部分并不同時進行傳熱階段轉換,ivf儀只是近似地代表表面的綜合換熱過程,根據它的測試結果來劃分換熱階段是不嚴謹的。由于不同換熱階段的換熱效率不同,取得良好淬火效果的關鍵在于減少不同表面部位熱交換階段轉換的不同時性。

關鍵詞:淬火,淬火介質,冷卻機制,ivf儀

1, 三階段冷卻機制回顧

淬火冷卻是涉及膜沸騰、核態(泡)沸騰和傳導的復合傳熱過程。圖1是不銹鋼絲的池內沸騰曲線[1],橫坐標是不銹鋼絲與周圍介質的溫差(過熱度),縱坐標是熱流密度。在AB階段,過熱度較小,主要是對流傳熱,傳熱效率低;B點以后,隨著過熱度增加,工件表面開始出現核(泡)沸騰,氣泡通過形核、長大和躍離加熱元件表面對周圍介質造成強烈擾動,使冷的介質直接不斷地和熱表面接觸,傳熱迅速加快,在C點達到最大值。隨著過熱度進一步增加,傳熱途徑可能有兩種,一是恒熱流加熱,傳熱沿CF進行,過熱度大大增加。另一是通常的傳熱途徑即沿CD進行,隨著過熱度增加,介質不斷汽化,以致鋼絲表面的蒸汽相互連成一片,形成蒸汽膜。蒸汽膜的形成阻礙了熱表面和冷介質之間的直接接觸,導致傳熱效率下降,此階段的蒸汽膜是動態的、局部的和不穩定的,隨著過熱度進一步增加,汽化不斷增加,蒸汽膜越來越穩定,面積也越來越大,傳熱效率不斷降低,最后達到D點,或Leidenfrost 點,形成了覆蓋整個熱工件表面穩定的蒸汽膜,傳熱效率降到最低點,越過D點,過熱度增加,輻射傳熱增加,傳熱效率隨之增加。

一般認為,工件淬火冷卻和上述過程相反[2]。開始冷卻時,工件和介質溫差很大,在ED段,形成穩定的膜態沸騰,在DC段,蒸汽膜不穩定,C點過熱度以下蒸汽膜已不復存在,C點的傳熱效率最高;DCB段是核態沸騰階段,汽泡在工件表面形成、長大和躍離時,將淬火介質從表面排開,汽泡躍離表面后液體又流回來,冷的淬火介質不斷和工件表面接觸,并產生強烈擾動,所以換熱效率較高,冷卻能力較強。低于B點,過熱度進一步降低,不能繼續維持沸騰,進入對流階段。需要注意具體應用條件,不銹鋼絲在池中加熱的傳熱曲線,心部表面是同一的,長度上基本上是均勻的。也就是說,如果我們用之對實際物體淬火冷卻機制進行描述時,它的限制條件應該是,1)限定在表面換熱;2)固定在其中一點(局部區域),簡言之,應是表面一點(局部)換熱過程,它是膜沸騰,泡沸騰和對流。 筆者認為用膜沸騰術語代替蒸汽膜,更能提示其本質,因為對于和熱的工件表面接觸的介質而言,其變化過程只是氣態(沸騰)和液態(對流),膜沸騰和泡沸騰表達只是其沸騰后形成的狀態不同,本質上都是由于沸騰引起的。其實,這里的限制條件也是很好容易理解的,因為只有表面才參加換熱,心部并不與介質接觸,談不上冷卻階段轉換,心部到表面的熱的傳遞只是一個物體中的傳導傳熱,是表面換熱的綜合反映;對于實際物體,外表面不同點的溫度不同,過熱度不同,所以,一般不會整個物體外表面同時進行傳熱階段的轉換。下面對此進一步進行論述。

2, 實際物體的心部換熱效果是表面各點表面換熱的綜合反映

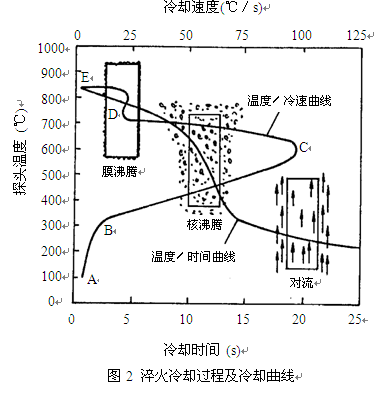

圖2 是用ivf儀測試的淬火介質的冷卻曲線[3],并被廣泛用來例舉淬火介質冷卻的三階段傳熱理論。即:在D點以前是蒸汽膜(膜沸騰)階段,D點到B點是沸騰(泡沸騰)階段,在B點以后,從B到A,是對流階段。

如果對照前面提到的“表面一點”的限定條件,嚴格講,用此來表征傳熱階段的轉換是不準確的。 因為ivf的實質是將熱電偶焊接在12.5x60mm的Inconel600合金圓柱體的幾何中心,所測量的是幾何中心的溫度變化情況。 如上所述,物體的心部實際上是不參與換熱的,故談不上三個冷卻階段,它反應的只是整個圓柱體表面換熱的綜合效果,而實際表面換熱時,各點的換熱階段是不同的,因此,用ivf儀測得的曲線來描述換熱的三個不同階段是不準確的,它只是表面換熱的近似和綜合反映。

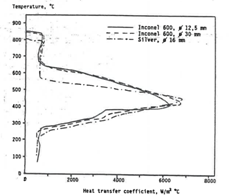

如果要使上圖有一定意義,就要假設ivf儀測量的心部近似代替表面的換熱情況,這顯然有一定誤差,而且隨著材料不同,探頭的尺寸大小不同,換熱情況相差較大。圖3是用銀探頭和Incol 600 的探頭的測試比較[4],探頭材料不同,其代表表面換熱轉換不同,銀探頭顯示的轉換溫度比Incol600 合金的更滯后(轉換溫度更低)。

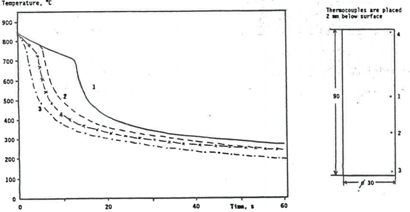

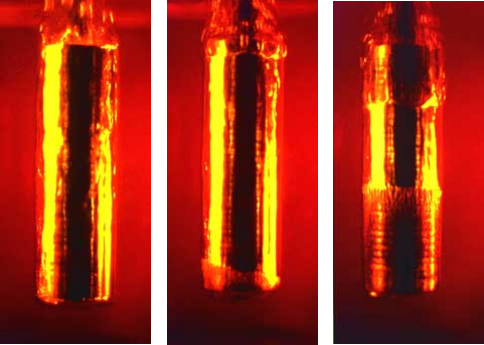

對于實際物體,其換熱過程因為表面各處溫度顯著差異,進入膜沸騰,泡沸騰和對流的先后有明顯差別。 圖4是在圓柱物體表面不同位置所測的冷卻速度[5],圖5是實際轉換過程。

從冷卻圖和淬入冷卻過程可以看出,剛淬入時,表面是均勻的蒸汽膜層。下端部點3,由于溫度最低,所以很快從膜沸騰到泡沸騰,隨后上端部的點4的溫度下降,也進入從膜沸騰到泡沸騰的過渡,隨著圓柱部的其它點的溫度不斷降低,逐次不斷從膜沸騰向泡沸騰轉換,在d階段,在下部實際上已經進入對流,而在中部偏上區域仍然是膜沸騰階段,同時存在著膜沸騰,泡沸騰和對流傳熱,嗣后,整個圓柱面逐步進入對流階段。以上分析表明,實際淬火過程中,由于表面各點的溫度不同,其進入膜沸騰,泡沸騰和對流傳熱的時間不同,很可能的情形是同時存在膜沸騰,泡沸騰和對流傳熱。心部的測量結果只能是一個綜合的傳熱效果,不宜用其來標識冷卻的不同階段。

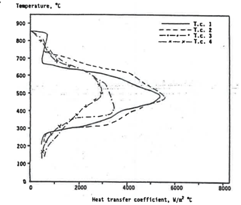

如果實際工件的形狀更加復雜,則表面不同處的換熱狀態差別更大,圖6是所示的常見的圓柱的不同部位的冷速狀態[6],左圖是冷卻速度,右圖是根據表面冷速計算的換熱系數。從圖可見不僅各點的冷速轉換差別很大,而且其冷卻速度也不同,反映在換熱系數上,也是同樣差別。

3, 減少表面不同部位的換熱的不同時性是獲得均勻淬火的關鍵

表面不同部位的溫度不同,從而從膜沸騰轉入泡沸騰的時間不同,溫度低的進入得早,進入泡沸騰后,由于傳熱加劇,又進一步地加強了表面的不均勻性。這種不均勻性會最終產生熱應力或組織應力,是組織性能差距以及變形開裂的根本原因。所以,減少表面冷卻不均勻性是穩定和提高淬火質量和減少變形的有效手段。可用的方法有:

l 改善工件形狀,減少界面突然變化。

l 改善裝夾方式,使各面冷卻均勻。

l 適當提高淬火介質溫度,減少溫差。

l 改善介質潤濕性能,改進冷卻均勻性。

l 改善攪拌,改善整個工件的冷卻均勻性。

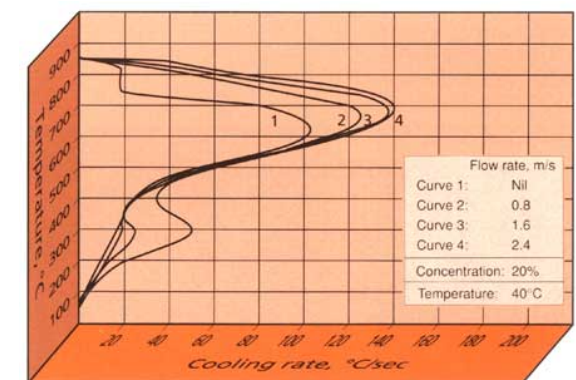

加強攪拌,能促進工件在熱的工件表面的流動,一方面增強冷卻,另一方面降低了蒸汽膜的不穩定性,促進了從膜沸騰到泡沸騰的轉變,從而提高冷速的均勻性。圖7是在不同攪拌情況下,PEO聚合物淬火介質的不同冷卻階段的轉換過程,可見攪拌降低蒸汽膜穩定性,改進了冷卻均勻性。 對于實際整個淬火槽,則還要考慮攪拌本身的均勻性。圖8是對淬火槽中不同區位介質的流動速度進行實測[7],驗證流動均勻性和流動強度[7]。圖9是進而用流體計算機輔助設計對工件表面的介質流動速度進行模擬[8],以對裝料方式和攪拌方式進行改進,取得了良好的效果。

4, 小結

l 淬火冷卻階段的蒸汽膜階段稱為膜沸騰更能體現有物態變化介質的沸騰換熱的本質和特點。

l 有物態變化的淬火介質的換熱過程可以分為膜沸騰,泡沸騰和對流傳熱。即所謂三段冷卻機制。

l 三段冷卻機制的限制條件是基于表面一點(局部)。

l 實際工件在冷卻過程中不同表面各點的換熱轉變并不同時,不存在表面換熱階段的同時轉換。在心部測試的換熱只是不同表面的近似或綜合反映。

l 減少工件表面換熱轉換的不同時性是保證淬火質量的關鍵,改進攪拌促進均勻換熱的有效手段之一。

參考文獻

1, 徐濟均.沸騰傳熱及氣液兩相流.北京:原子能出版社,1993:63-69.

2,J.Bodin, Measurement and Evaluation of the Queching Power of Quenching Media

for Hardening, Proceedings of the First International Conference on

Quenching & Control of Distortion Sept.1992

3, S.O. Segerberg . Controlling the quench process for more consisitent hardening. Heat

Treating, 1988.5

4, S. Segerberg and J.Bodin. Investigation of Quenching Conditions and Heat Transfer in the

Laboratory and in the Industry. IFHF 3rd International Seminar “Quenching and

Carburising” in Melbourne, Australia, 2-5, Sept 1991

5, C.E.Bates, G,E,Totten, R.L.Brenna. Quenching of Steel:71

6, J.Bodin and S.Segerberg. Further invistigations of quenching codintions and heat transfer

in hardening steel components.

7, Houghton 內部資料, 2008

8, Houghton 內部資料,2010

Abstract

This paper reviews the cooling mechanism of quenchants, and restricts it at a fixed area on the parts surface. Due to the temperature difference, the transfer from film boiling to nuclei boiling varies along different locations on the surface. The key for quality quenching is to reduce such difference, while agitation is one of most useful tool to this end.

Key Words: Quenching, Quechants, Cooling mechanism, ivf meter.

陳春懷 男 ,1963年6月生,博士,主要從事淬火介質和金屬加工潤滑介質的研究開發,應用優化等工作。 聯系電話:021-67742570